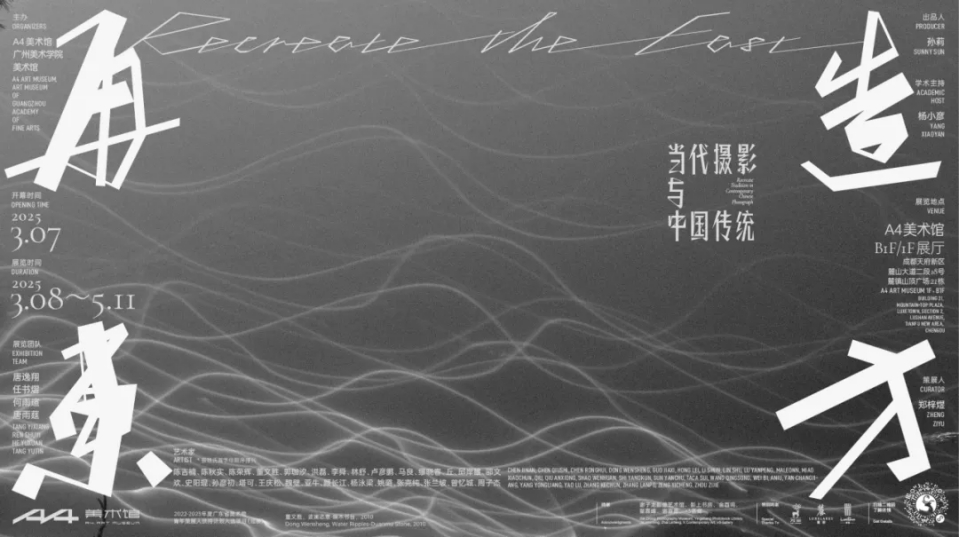

再造东方何以必要和可能?

——当代摄影与中国传统

文/郑梓煜

在1920年代以来的中国文艺中,摄影从未彻底摆脱其含混而独特的角色,这种独特性是西学东渐与现代民族国家转型历程中“旧与新”“中与西”“道与术”之间持久张力的显现,而最典型地体现在摄影与中国传统文化的深层纠葛中。

上世纪20年代初,摄影开始脱离照相馆的实用匠术,成为一种比附文人画的业余雅趣。与此同时,新文化运动中“全盘西化”与“中国本位”的论争旷日持久,文化民族主义于日甚一日的家国危局中影响至深,以陈万里、刘半农、郎静山、吴中行等为代表的摄影者,致力于在摄影中承继与发扬“中国人特有的情趣和韵调”,故而有以文人画改造摄影的第一次高峰时刻,更不乏把国际沙龙影展想象为民族国家文化展演与竞争的“擂台”者,用心其切,令人唏嘘。

及至千禧年前后,当中国再次汇入全球化的澎湃风潮,其摄影在新的全球语境中“何以成为当代艺术”与“何以表征中国身份”,是既老又新的命题。身份政治于今仍是全球当代艺术中的显学,而摄影日渐成为一种语言实验媒介,亟需跳脱于出此前“唯美”和“纪实”的双重羁绊,回应全球艺术出位竞赛中的“前卫性”挑战。而且,中国在新世纪以来的高速发展带来了时空折叠式的认知眩晕与传统的价值重估,对现代性的反思与对传统的再发掘成为“当代”的题中应有之义。

相较于半个多世纪前的中国式画意摄影,当代艺术家与传统对话的方式以及创作逻辑、作品形态、传播情境皆已截然不同,但两者仍堪称跨越近百年的先声与回响。值得注意的是,自后殖民理论兴盛以来,援引传统的艺术创作便常面临“迎合西方”和“自我他者化”的责难,这种一刀切的矫枉过正带来了一个悖论:既批评中国艺术家缺乏文化内生的原创性,又批评中国艺术家从传统中汲取资源是取悦西方的“自我他者化”。当“东方主义”已然成为无往不利的批评利器,尤有必要警惕一种矫枉过正的“东方回避”,不应该以避而不谈来抵抗他者化,这也是本站巡展的标题定为“再造东方”的出发点,重要的是当仁不让的主体性觉知与反思性视角。

萨义德说:“每位知识分子都诞生在一种语言中”,对于当代摄影创作来说,这种“语言”泛化为创作时所指涉的母题,所征引的图式、符号与所置身的文化情境。重要的不是用什么材料、语言或图式,而是针对何种议题以及如何用,尤其不应仅仅基于视觉所见的表象之物便作粗率评判,更不应动辄诉诸动机而作诛心之论。

除了标题重拟,本次巡展还有因应展览发生地的新增艺术家和作品,也有面向新空间的结构再梳理,意在学术上较全面梳理当代摄影对中国传统的再造,所邀请的27位艺术家,年龄与创作的时间跨度都颇大,虽仍不足以尽摄全貌,亦可整体把握。以“历史先声”“图式重构”“观念演绎”“空间考古”“媒介共生”为题,把不同艺术家的创作置于一种互为上下文的结构中,以期更清晰和结构化地呈现背后的历史渊源、时代语境与类型衍化,为重新观察和评价这些语言、逻辑和样貌上殊异极大的创作,提供一个历史化的框架和视角。

参展艺术家简介

(按拼音排序)

陈吉楠

毕业于中国美术学院本科及硕士。现生活工作于杭州,目前作品主要以摄影为媒介,尝试在传统摄影的材料中,拓展摄影媒介的边界,通过制造现实与记忆的矛盾关系,呈现出对于摄影自身问题的探索与体验。

陈秋

1997年出⽣于湖南长沙,毕业于格拉斯哥美术学院实验艺术系,东南大学法学、哲学系。作为创作者与理论研究者,他的⼯作集中于当代影像及图像的场域实践。近年曾入围“亚洲先锋摄影师计划”(2023)“侯登科纪实摄影奖”(2022)“PEP NEW TALENTS”(2020)等。同时他也担任《中国摄影》编辑。

陈荣辉

1989年出生于浙江丽水,2021年毕业于耶鲁大学艺术学院,曾任澎湃新闻英文版视觉总监。陈荣辉的创作依托于摄影的档案性和模糊性,采用大画幅摄影的方式关注中国城市化和工业化进程中个体与城市的关系。他用将近十年的时间完成中国城市化景观摄影三部曲:《石化中国》《脱缰的世界》《空城计》。到美国学习生活后,他开始利用摄影、文本、视频等媒介重新发掘被隐藏的历史个案和脉络,重构东西方之间的叙事关系,反思全球化中的殖民主义和东方主义。

董文胜

1970年出生于江苏,毕业于江苏理工学院工美系。江苏理工学院艺术学院兼职教授、常州画派研究所研究员。目前生活工作于常州、上海两地。董文胜的影像作品具有基于中国传统文化元素的个人美学特征。长期以来,他用视觉论述的方式,以跨越文化疆界的、充满隐喻的影像语言在摄影与录像之间自如穿梭,他的作品中始终缭绕着东方的神秘感、孤独感甚至荒诞感,从而引领观众进入传统与现实交集,存在与虚无并置的影像空间。他的作品多次参加国内外展览,并曾被展览及收藏于中国美术馆、南京艺术学院美术馆,美国纽约P.S.1当代艺术中心、法国巴黎蓬比杜艺术中心、西班牙瓦伦西亚现代艺术博物馆、巴西圣保罗当代美术馆、智利当代美术馆、澳大利亚白兔美术馆、香港西九龙M+美术馆等各大机构。

郭珈汐

1993年生于辽宁大连,现工作生活于杭州。本科毕业于中国美术学院景观设计系,硕士毕业于中国美术学院摄影系。入选2021年浙江省“五个一批”文艺人才孵化项目摄影新峰人才。入选第九届中国摄影年度排行榜,作品曾展出于TOP20·2021中国当代摄影新锐展,第三届1839摄影奖获奖作品展及第二届、第三届“影像西湖艺术现场”等。

洪磊

1960 出生于江苏常州, 1987 毕业于南京艺术学院, 1993于中央美术学院学习版画,现生活工作于常州。2012在上海美术馆举办个展《不是香水》,2006参加第六届光州双年展,2003在纽约前波画廊举办个展《洪磊的江南叙述》,同年参加阿尔勒国际摄影节》,以及在巴黎蓬皮杜艺术中心参加《中国怎么了,中国当代艺术展》。1999年作品 《爱:中国当代摄影和录像》参加日本东京立川国际艺术节。作品先后被法国文化部、波斯顿美术馆、芝加哥大学博物馆、上海美术馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)、中国美术馆等机构收藏。

李舜

1988年出生于江苏徐州,先后获得中国美术学院跨媒体艺术学院学士及硕士学位,现工作生活于杭州。李舜的作品多次在国内外重要艺术机构展出和收藏,包括浙江美术馆、广东美术馆、澳大利亚白兔当代美术馆、上海当代艺术博物馆、东京艺术大学美术馆、上海昊美术馆、上海龙美术馆、瑞士Tichy Ocean基金会、成都知美术馆、北京民生美术馆等。其入围2023年SOVEREIGN 杰出亚洲艺术奖决赛,入选2020年中国摄影年度排行榜,2021、2017年TOP20中国当代摄影新锐等奖项。

林舒

1981年出生于福建,毕业于集美大学艺术学院油画系,结业于广州美术学院油画研修班。以摄影、绘画和出版物为主要创作形式,现居北京。曾任《周末画报》、《城市中国》摄影师。摄影及绘画作品展出于三影堂摄影艺术中心,何香凝美术馆,泰康空间,假杂志,银川当代美术馆,连州摄影博物馆,桂湖美术馆,日本zen画廊,法国inbetween画廊等,并发表于《中国摄影》、《美术文献》、《数码摄影》,《摄影之友》等杂志。

卢彦鹏

1984 年生于福建,现居厦门。代表作品有《石头的记忆》、《山·雾》、《空·气》,《借花献佛》等。曾获得2011 年荷兰FOAM摄影博物馆世界100 位摄影师提名奖,中国大理国际影会的“亚洲十佳先锋摄影师奖”、“第11届平遥国际摄影大展大奖”、“三影堂摄影新人奖” 等国内外多个摄影奖项。作品曾在法国巴黎大皇宫、Neri艺术中心、里昂中法大学历史博物馆、昂热大剧院、比利时列日文化艺术中心、迪松国际当代艺术中心、意大利维琴察Neri艺术中心,美国纽约华美协进社中国美术馆、波特兰市白盒子画廊,澳大利亚佛里曼特尔艺术中心、日本,中国大陆,台湾,香港等地区的重要艺术及摄影机构展出。作品被法国娇兰美术馆、杜尚基金会、成都市天府美术馆、何香凝美术馆、成都当代影像馆,三影堂摄影艺术中心等国内外公共艺术机构及私人收藏家广泛收藏。

马良

1972年生于上海,12岁进入上海华山美术学校初中部学习美术,1991年进入上海大学美术学院附中,1995年毕业于上海大学美术学院设计专业。1995年至2003年期间从事广告影片的美术指导和导演工作,2004年开始从事视觉艺术创作,在全球举办过30余场个展,作为知名的中国摄影作者在世界范围参与过百余个群展。近20年来,使用摄影、绘画、木偶戏剧、装置及写作等媒介创造出独具一格的个人风格。

缪晓春

1964年生,毕业于中央美术学院和德国卡塞尔美术学院,现为中央美术学院教授。作品包括摄影、绘画和基于软件创作的三维电脑动画等。曾参加第55届威尼斯双年展 ,第7届亚太三年展,首届基辅双年展,第4届广州三年展,广州摄影双年展,釜山双年展,首尔媒体双年展,上海双年展等。

丘

摄影师,现生活工作于广州。作品有多次在国内外机构展出和收藏,包括广东美术馆、阿尔勒摄影节、尤伦斯当代艺术中心、上海当代艺术中心、三影堂摄影艺术中心、欧罗巴利亚艺术节、成都美术馆、浙江展览馆等。

邱岸雄

1972年出生于四川,1994年毕业于四川美术学院,2003年毕业于德国卡塞尔艺术学院,现在工作生活于上海。他的作品被纽约大都会美术馆,纽约现代美术馆(MoMA),巴黎蓬皮杜艺术中心,纽约布鲁克林美术馆,哥本哈根Aken现代美术馆,香港美术馆,堪萨斯大学Spencer Museum, 东京现代美术馆(MOT),奥斯陆 Astrup Fearnley现代美术馆,苏黎世Kunst Halle,悉尼白兔美术馆,香港M+当代美术馆,余德耀美术馆,上海当代艺术博物馆收藏。

邵文欢

艺术家邵文欢执教于中国美术学院,他的创作以影像为主要媒介,在艺术的本体语言层面进行了广泛实验。材料、工艺、肌理、光感、色彩、尺度等等,成为他持续关注并加以反复实验的话题。他的各种努力,都在尝试突破影像本身的有限性,企图抵达一种自由表达的境界。他的作品曾在国内外各大艺术机构展出,并被广泛收藏。

史阳琨

1992年出生于河南周口,目前作为摄影艺术家工作和生活在上海。作品曾展出在皮博迪·埃塞克斯博物馆,达尼丁美术馆,伯明翰美术馆,上海摄影艺术中心,浙江省美术馆,广州美术学院美术馆等。

孙彦初

1978年出生在河南周口,现居住于河南郑州。在中国的摄影界,孙彦初有一双慧眼。他通过相机镜头架构出的眼中世界有着绘画般的美感。时空的一瞬吸引着他,例如暴虐的天气和险恶的人类情感,就像特纳(Turner)痴迷于那些极为狂野和无拘无束的元素一样。对于焦虑不安等深度人类体验的传递,这个摄影师却在自然中找到了无数的可能性:云、雨、夜以及各种不同的光线,等等。

其作品集《显影绘》《沉溺于此》及《虚构集》分别在2022年、2011年和2016年由假杂志出版。曾获2017集美·阿尔勒发现奖提名、2015谷仓摄影样书:马丁·帕尔评审奖大奖、2011连州国际摄影年度新摄影奖及2010日本MIO 摄影奖评审员(森村泰昌)特别奖。

孙彦初的作品目前也被收藏于美国麻省理工学院李斯特视觉艺术中心、英国现代冲突档案馆、德国亚历山大·图塞克艺术基金会和美国洛克菲勒艺术基金等大型艺术机构公共收藏之中。

塔可

1984年出生于青岛,曾就读于中国中央美术学院与美国罗彻斯特理工学院。塔可的作品大多从传统文本出发,关注遗迹探寻与记忆重塑。

塔可的作品被美国纽约大都会艺术博物馆、美国费城美术馆、中国中央美术学院美术馆、美国洛杉矶郡立美术馆与机构收藏。

王庆松

毕业于四川美术学院,1993年至今生活工作在北京。于1996年开始影像创作。在国内外诸多美术馆和画廊举办过40多个个展,参加过光州双年展、台北双年展、悉尼双年展、上海双年展、威尼斯双年展、伊斯坦布尔双年展、基辅双年展等多个国际双年展。2019在武汉合美术馆及韩国首尔摄影美术馆举办个展。2006年获得Outreach Award in Rencontres de le Photographie,法国阿尔勒杰出摄影奖。曾组织策划长江国际影像双年展及成都“金熊猫摄影艺术奖”等展览,现担任成都当代影像馆艺术总监。

王庆松的作品被美国纽约国际摄影中心、纽约现代美术馆、盖蒂美术馆、旧金山现代美术馆、澳大利亚昆士兰美术馆、日本森美术馆、水户当代美术馆、巴西国家美术馆、法国巴黎欧洲摄影中心、奥地利MUMOK美术馆、澳大利亚维多利亚国家美术馆、英国维多利亚阿尔伯特美术馆、韩国大邱美术馆、中国中央美术学院美术馆、广东美术馆、湖北美术馆等60多家公立美术馆收藏。

魏壁

1969年生于湖南澧阳梦溪涔河侧,初中辍学,先后混迹津澧、深圳、大连,从事过电影院美工、刑侦指纹鉴定、印刷工人、平面设计、媒体记者,现居梦溪,半个职业艺术家。代表作:《梦溪》系列、《□□□□□□.□.□□—□.□》《寒池》等。作品分别在国内外展出、获奖、出版,为机构及个人收藏。

亚牛

影像工作者,生活工作于深圳。作品在国内外广泛展览、交流,包括深圳美术馆、广东美术馆、香港文化艺术中心、法国国家图书馆、纽约、罗马等。2010年参与瑞士文化基金会驻留项目Artists In Lab,作品《一个虫子的世界观》在伯尔尼和上海两地展示、交流。曾在《现代摄影》及多家媒体工作。法国VU图片社合作摄影师。

颜长江

广东梅县人。生于湖北省秭归县,1990年毕业于武汉大学新闻系,现居广州。摄影家,写作者,策展人。著有《广东大裂变》《最后的三峡》《三峡日志》《江流有声》《我就是为它而来》。曾于2003年,以《夜间动物园》获平遥国际摄影大展铜奖;2011年,以《归山》(与肖萱安合作)获连州国际摄影大展评委会大奖;2020年4月被《中国摄影家》杂志评为“年度中国摄影家”。曾策划“顿—广东摄影群体展”等展览,并编辑《纸人》等多种摄影书册。

杨泳梁

1980年出生于上海嘉定老城,自幼学习中国传统绘画。2000年代初期,他从中国美术学院上海设计分院毕业,此后开始从事多媒体艺术创作。目前在纽约和上海两地工作、生活。杨泳梁的作品撷取无数的城市影像,通过数位合成、重构并革新了中国山水。远看是一副气韵生动的山水巨册,近观却似走进现代文明发展的缩影。他的作品常年于国内外展出,并在全世界被多个重要美术馆、公共机构收藏,包括北京UCCA尤伦斯当代艺术中心、纽约大都会博物馆、波士顿美术馆、大英博物馆、巴黎现代艺术博物馆、墨尔本维多利亚国家美术馆等等。

姚璐

1967年 生于北京

1987-1991年 中央美术学院版画系, 获学士学位

1991-1998年《中国国土资源报》编辑、记者

1998-2000年 中央美术学院与澳大利亚格里菲斯大学昆士兰艺术学院联合举办摄影艺术研究生班, 获昆士兰艺术学院视觉艺术硕士学位

2019年 中央美术学院研究生院版画专业毕业,获艺术学博士学位

2000年以来 中央美术学院摄影专业,教授,博士生导师

张克纯

1980年生于中国四川, 现生活、工作于成都。他曾获得2008年美国国家地理摄影奖、2014年美国DAYLIHGT摄影奖、2014年法国阿尔勒摄影节发现奖,2019年首届金熊猫摄影奖、2023年SONY摄影奖。

他参加的主要展览包括:2012年中央美术学院美术馆未来展,2013年北京国际摄影双年展,2013年法国巴黎Photoquai摄影双年展,2014年法国阿尔勒摄影节,2017曼谷当代艺术双年展等。他的作品曾在《时代周刊》《BBC News》《Telegraph Magazine》《中国摄影》等媒体上刊载。他的作品已经被多家国际知名的博物馆以及个人收藏家收藏,诸如德国摄影博物馆、美国巴尔的摩博物馆、广东美术馆、中央美术学院美术馆、美国威廉斯学院美术馆等。

张兰坡

祖籍湖南,生于兰州,广州美术学院硕士。高校教师,现居广东。曾获2023金翅鸟最佳摄影作品大奖、2020第四届中国摄影图书榜——年度摄影书、2020年第七届中国摄影年度排行榜、2020年第八届济南国际摄影双年展最佳摄影师奖、2019年三影堂摄影奖媒体关注奖、2019年金翅鸟最佳出版物大奖、2019年TOP20.2019中国当代摄影新锐、2015年第二届亚洲先锋摄影师提名奖、2014年度中国十佳新锐摄影师奖。

作品被广东美术馆、浙江美术馆、丽水摄影博物馆、广州美术学院美术馆公共机构收藏。出版有《中国当代摄影图录系列——张兰坡卷》(2016)、《原相纸印-张兰坡作品选》(2019)。

曾忆城

毕业于广州美术学院,作品涉及摄影、视频、行为、空间、装置、绘画、文字等,参加过中国、法国、西班牙、英国、美国、澳大利亚等地的几十个展览,作品被美术馆及私人藏家收藏。曾担任《城市画报》首位首席摄影,长期和多个美术馆合作公共教育项目。2007年出版《我们始终没有牵手旅行》,2012年出版《一时一地》,2022年出版《不止摄影课——如何照见生活之美》,该书荣获由《中国摄影》杂志主办第七届中国年度摄影图书榜之“2022年度摄影器材技术图书”。

周子杰

1995年11月生于深圳,本科毕业于中国美术学院建筑艺术学院环境艺术系,硕士毕业于中国美术学院电影学院摄影系。曾获得2023年TOP20中国当代摄影新锐、2023年第十届中国摄影年度排行榜、2022 PIP中国青年摄影推广计划“鲲鹏奖”等奖项,并入选2021年浙江省“五个一批”文艺人才孵化项目摄影新峰人才。作品曾展出于集美阿尔勒国际摄影季、深圳坪山美术馆、北京三影堂摄影艺术中心、韩国CICA美术馆等机构。

策展人简介

郑梓煜博士现任中山大学新闻传播学院副教授,兼任广州美术学院美术馆策展研究员、深圳越众历史影像馆学术委员,曾任南方都市报视觉中心高级编辑。他长期聚焦于视觉传播研究、艺术批评写作、当代摄影研究及策展,论文发表于《文艺研究》《美术研究》《文艺理论与批评》《画刊》等学术期刊,出版有《外国摄影师镜头里的中国》。

他曾任集美·阿尔勒国际摄影季发现奖策展人、侯登科纪实摄影奖评委、第一届 1839 摄影奖评委。曾获第七届 “啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品奖,中国优秀摄影策展人飞马奖(提名),第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖,曾被评为中国十佳图片编辑、两届广东省年度最佳图片编辑,入选 2022 广东省文化和旅游厅青年策展人扶持计划。

作为策展人,他的核心工作是在当代艺术情境中探寻摄影与其他媒介的复杂纠葛,主要策展包括《光影重构:当代摄影与中国传统》(广州美术学院美术馆)《再影像:光的实验场》(湖北美术馆)、《非常日常:2020 春夏的影像》(广州美术学院美术馆)、《马格南手稿:摄影经典的诞生》(深圳大学美术馆)、《图像之间:摄影与绘画的纠缠》(岭南美术馆,联合策展)、《二手卧游:李舜个展》、《诗、镜子与招魂术:马良个展》(集美·阿尔勒国际摄影季)、《蒋鹏奕个展:我的生命贯穿好几个忧郁的月份而活跃地发出火花》《光的尽头奇象丛生》(谢画廊)、《逝者如斯:长江三峡、金沙江、怒江、澜沧江影像考察》(上海零时艺术中心、深圳越众历史影像馆)、《殊途:从广东出发》(艺术广东)、《历史的底稿》(连州国际摄影年展)、《后遗症》(大理国际影会)。

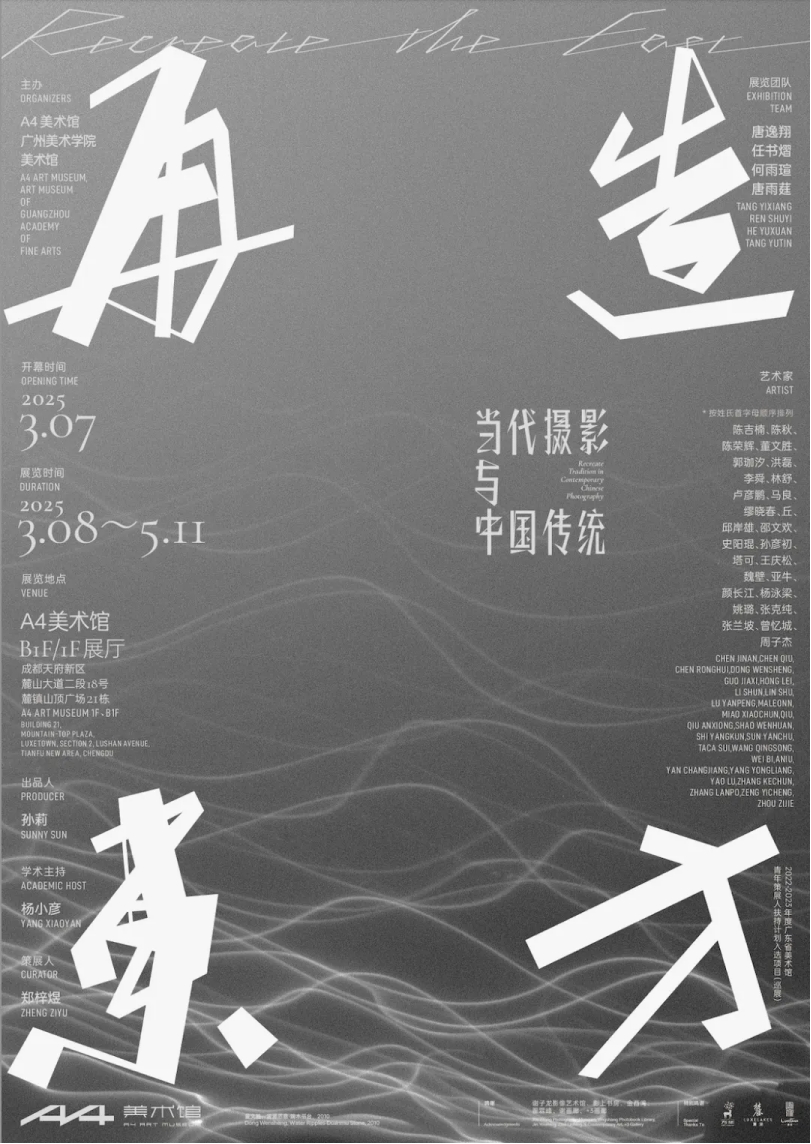

成都重磅摄影群展

“再造东方

——当代摄影与中国传统”

����早鸟票即将售罄!

点击图片即刻购票

主办

A4美术馆

策展人

郑梓煜

展览地点

成都天府新区麓镇山顶广场

A4美术馆B1F-1F展厅

展览时间

2025年3月8日-2025年5月11日