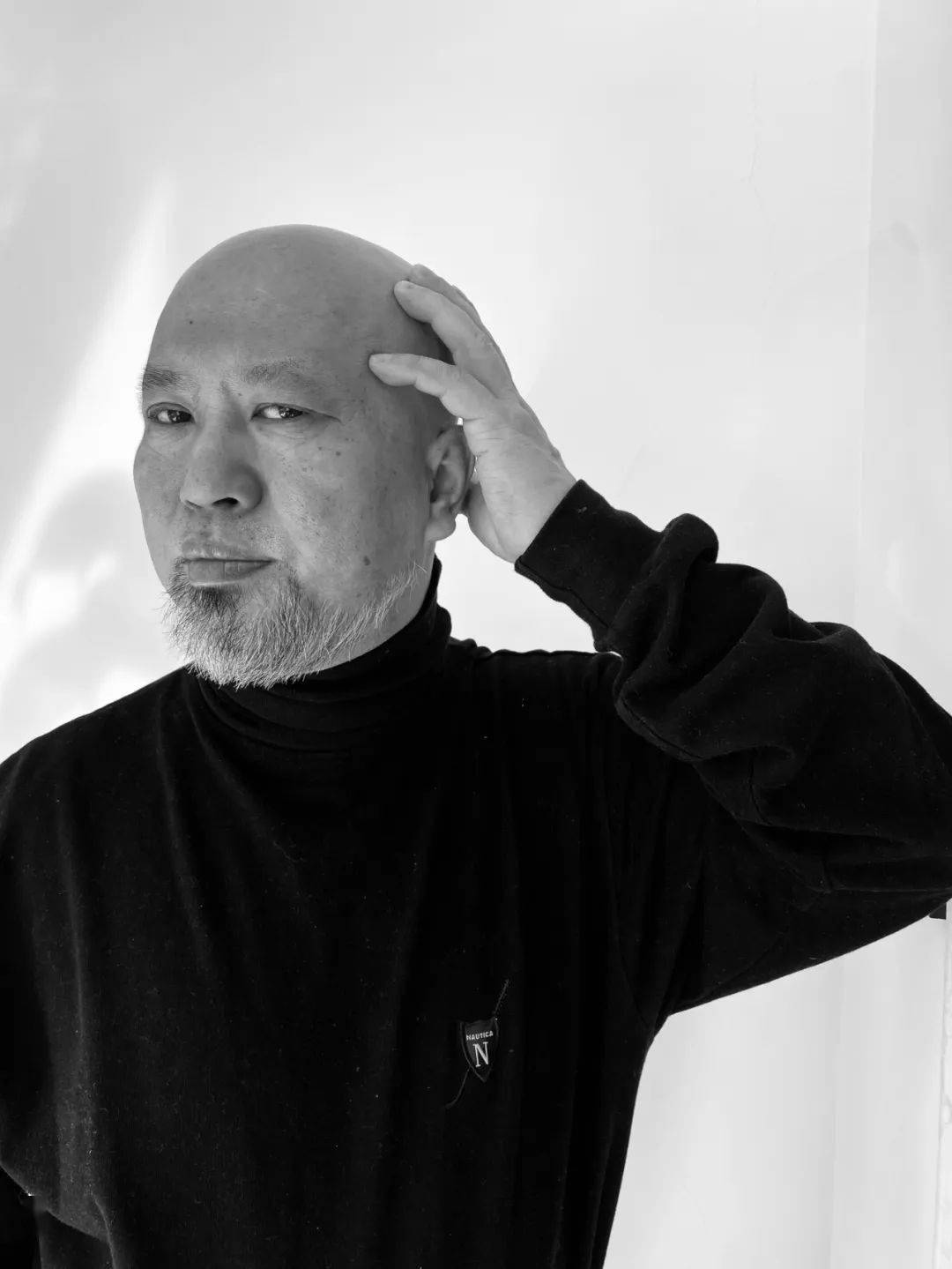

宋学智

(1963—),吉林人,教授,博士生导师。长春人文学院美术与设计学院院长,东北师范大学美术学院教授委员会主任、综合实验艺术系主任,中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会委员,吉林省美术家协会综合材料绘画艺委会主任。

张昊 (1990—),黑龙江人,成都大学美术与设计学院讲师,中国人民大学哲学院美学博士,中国壁画学会会员,(全国)高等美术教育学会会员。

张昊:作为中国综合材料绘画的实践者与教育者,您认为当前综合材料绘画艺术具有怎样的发展现状与特征?

宋学智:当前国内综合材料绘画领域不断在院校教学中孕育发展,愈加受到关注。我最早接触该领域的研究是受到中央美术学院材料工作室的影响。1997年,胡伟老师留日归国后在中央美院中国画系主持成立了“胡伟工作室”。工作室将各项学术研究和技法实践归纳在“古典美术研究”与“当代艺术研究”这种双轨并行的教学思想中,以创作实践来带动专题课程,形成社会考察、艺术实践与专题创作“三位一体”的教学模式。

而张元老师1995年至1997年公派赴法国学习考察,回国后在中央美院油画系主持了“材料与表现艺术工作室”。该工作室注重对欧洲传统坦培拉绘画语言的研究,在侧重坦培拉实践原理的基础上来构建语言创新的新秩序,使材料在艺术创作过程中不断满足艺术家的目的与精神需求。

两位老师是国内综合材料绘画领域较早的实践者、探索者,多年来致力于综合材料绘画的教学、创作探索研究及学科建设中。如今他们虽荣休离开了学校的教学环境,但仍然投入了大量的时间精力奋战在国内该教学领域的第一线,为美术界培养了大量的综合材料绘画人才。

两个工作室的工作成果多年来为综合材料绘画与教学发展奠定了坚实基础,使得越来越多的优秀作品不断在展览中崭露头角。2009年,第十一届全国美术作品展在哈尔滨设立了一个综合展区,第一次展出了综合材料绘画作品,并明确了综合材料绘画的方向。到了2010年,中国美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会在中央美院成立,由胡伟老师担任艺委会主任并延续至今。在第一次委员工作会议中,大家首先提出了综合材料绘画学科方向的命名,即综合材料绘画不同于欧洲的绘画媒介,有它自身的社会与时代需求;其次,综合材料绘画不断发展,教学与创新、创研需求逐渐增加。随后,艺委会举办了“回望中国·纪念辛亥革命一百周年综合材料绘画巡回展”。

到了第十二届全国美展,综合材料绘画获得独立展区,之后多幅综合材料作品参加了北京国际双年展、全国青年美术作品展等国家级美术大展,然后又连续举办了四届全国(宁波)综合材料绘画双年展。这带动了各个地方综合材料绘画教学实践的发展,同时艺委会也在重庆,吉林长春,浙江宁波、宁海等地召开了数次学术会议,各省级美术家协会也陆续建立了综合材料绘画艺委会。一些老师也通过国家艺术基金平台做了很多综合材料绘画的学术研究与展览推广工作,比如胡伟老师、张元老师、杨洋老师以及我,都做了相关的艺术基金项目。

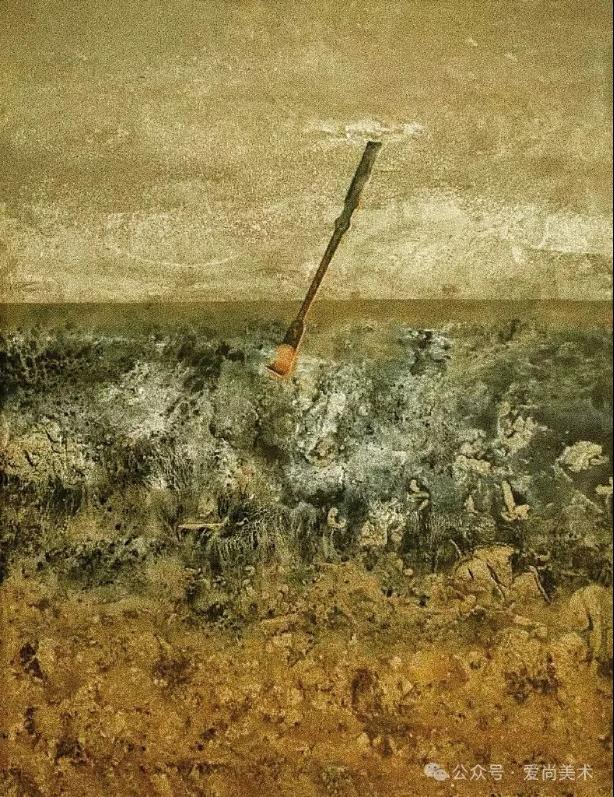

宋学智 《平静的视线》 180cm×140cm 布面油画 2008年

张昊:您近年来一直致力于综合材料绘画研究与人才培养,积累了非常丰硕的成果。您刚提到如今国家艺术基金已经成为推动艺术发展的重要平台,您也曾主持过两项国家艺术基金人才培养项目,可以介绍一下相关情况吗?

宋学智:一个是2018年的国家艺术基金艺术人才培养项目“油性蛋彩画创作技法人才培养”,当时在全国范围内精挑细选了对油性蛋彩画创作有一定研究潜力的高校青年画家进行培训。蛋彩画有着独特的艺术语言优势,主要体现在基本原理方面。它可以结合油画、丙烯、拼贴等多种材料混合运用,创造出新的形式,使艺术家的创作更加自由。这个项目力求从传统绘画的工作方法以及坦培拉的艺术实践精神引申到综合材料创作的形式中。一方面是探究蛋彩画的技艺内涵和审美意蕴,通过培训使学员掌握它的应用范式;另一方面,在传统传承和语义延伸的核心命题中发掘传统艺术媒介的应用路径和价值向度,来实现艺术实践的当代创新。当时该项目以综合材料绘画作品形式结项,而后这些作品中有11件入选了第十三届全国美展综合材料绘画展。其中两件作品得到了获奖提名,还是取得了不错的成绩。

时隔三年,2022年我们又获批了国家艺术基金“综合材料绘画创新型人才培养”项目。我们在指导学员创作过程中始终强调了一个重要的特征,即艺术创作与时代精神的内在关联,并积极探索综合材料绘画表现上的多样性、创新性,深入研究艺术观念与材料媒介的融通关系等。我们面向全国招收了30位学员,经过了两个月集中高强度创作,呈现出了一批作品。而后,于吉林省民间工艺美术馆举办了“综合材料绘画创新型人才培养项目成果展”,展出课程成果作品49幅,其中近半数作品入选“2022年全国(宁波)综合材料绘画双年展”,产生了一定的社会影响。

以上两个国家艺术基金项目的教学实践,是我在当今时代综合材料绘画创新型人才培养方面进行的系列探索,取得了一些成效,也得到了国内综合材料绘画领域专家与学者们的高度认可。

张昊:从这两项国家艺术基金项目实践中,您不仅取得了令人瞩目的教学成果,而且将高校科教融合提升到了一个新的高度。目前您既是综合材料绘画领域的专家,又是知名的油画家,曾创作出了非常多的油画优秀作品并获多个奖项。是怎样的原因导致您转而探索综合材料绘画这个研究领域?

宋学智:我大学本科时学的是油画专业,油画自身的语言非常宽泛。而我更喜欢油彩的厚重质感以及斑驳的材料痕迹,它们是画家的艺术直觉与材料相互碰撞的灵光,这亦是我的艺术观念基础。然而,在当时国内油画领域也普遍存在一个问题,比如在材料、媒介方面并没有进行深入的探索,导致我们的油画作品在完成后的一段时间便开始脱落氧化,保存状况极不乐观。由此,藏家们在作品收藏前加强了对油画材料的重视。比如,会在意画家用了什么样的调色油、什么品牌的油画颜料以及画布画框等。对这些因素的考虑与评判,推动了艺术家们对材料的态度。1990年,中央美院油画系曾聘请法国巴黎高等美院的宾卡斯教授来华学术交流,举办了绘画材料技艺讲习班。之后又邀请了法国画家伊维尔做了培训活动。两位专家将系统的古典油画材料技法带到了中国,使我们加深了对油画材料及不同媒介的性能了解。而后中央美院成立材料工作室,系统地进行材料语言和教学研究,不断将这方面重视并发展起来。

前面提到了我喜欢那种厚重的肌理痕迹,自己早在油画创作中便融合了其他的物质材料。之后丙烯颜料传入国内,它有着与油画相似的厚涂质感,更加自由。而我比较喜欢艺术直觉下材料间自然而然的融合状态。相比油画,丙烯材料在这方面有着更多的优势。它在与不同的媒介与材料结合后,会自然生成很多有意味的形式。如今丙烯的各种媒介剂、基底材料、不同效果的营造材料等层出不穷,可以创造出非常多的复杂效果,成为许多艺术家钟爱的表现材料。后来我们又探索了一些新媒介,比如VAE、苯丙乳液等,更适合厚重的肌理表现。但这些材料、媒介必须在观念的引导下与画面基底产生恰如其分的结合,不要它们成为艺术表现的“障碍”。

张昊:您作品中那些厚重的肌理与永恒的色彩令人印象深刻。请问您多年来的创作心路历程是怎样的?包括创作时的心理状态与风格的转变,到中央美院学习之后对您的艺术观念产生了哪些影响?

宋学智:我早期从事油画创作,当时接触到的多为苏联时期的现实主义艺术,阅读量、眼界等都比较缺乏。20世纪80年代改革开放之后,国外的文学、哲学、艺术等大量涌入,对自己的冲击非常大。早前的油画作品虽参加了一些展览并获了几次奖,但当时最大感受仍是执着于强调个人风格,却又“朝三暮四”。当你的实践经验、艺术感觉与阅读积累逐渐增加,这些资源慢慢在个人内心积累,并形成一个初步的直觉系统。它是一个短性的本能思维与审美判断方式,或是一种美感直觉,而这种直觉需要流露与释放时,找到一个与之相匹配的形式至关重要,它将观念与实践材料等要素统合成为一个整体。

因为前期具备了这样的思考,再进入美院学习,就给自己带来了翻天覆地的变化。这种变化主要体现在对材料的认知与实践方法方面。加上多年来的实践经验与艺术判断,便在油画的基础上不断探索出与自身艺术语言相契合的一种形式,而后对综合材料绘画产生了极大兴趣,并进行了深入研究。综合材料绘画与传统的经验式艺术实践方法不同,它需要艺术家超越以往的经验判断。比如我们给它提供一个条件,它便会不断深化出一些新的内容,材料间的自由碰撞产生了一些意想不到的效果,体现出一种自由的物性。另外,它可以激发艺术家自然属性中的超验体验,用实践去探索、碰撞那部分神经地带,这是一个解放本我和获得自由的过程。

张昊:作为长期扎根东北的艺术家,您觉得地域性差异对于绘画表现的影响主要体现在哪些方面?放眼全国的综合材料领域,东北地区的综合材料绘画有没有它的独特性?您的创作中是否有刻意去表现这些地域性的元素?

宋学智:我之前与不同的艺术家们进行交流时,经常涉及这个问题。我们总是说要在绘画中表现地域性,但地域性究竟以怎样的方式体现非常值得探讨。比如东北地域性是通过老工业基地、棉帽子、棉大衣、地方戏等标签与印象来表现的吗?这些都是外表,东北文化特质嵌入在每个东北人的骨髓中,是与之共生的一种内在关联。如果我们在艺术创作中去刻意追求的话,它反而成了表象。反过来,当我们的情感自然流露时,不论你表达什么,作品中都会隐含着这样的气息,并具有了它的独特性。在这个背景下,历史记忆与时代感受都在滋养着个体的灵魂与精神,艺术家在创作时会不自觉地流露出属于自己的心性印记。它会通过不同的创作阶段,或集中到某一个时间段迸发出来。因此不论是综合材料绘画或是其他艺术形式,其中的地域差异性并不是通过一个文化符号的外在形式就能体现出来,它应该是除视觉外的另一个内部系统的差异性,也可以被叫作一种内心深处的集体共识性。而人们总容易被客观事物与表象所引导。不断突破这种外在属性的“障碍”,是艺术家们要不断去反思的。

宋学智 《双月》 180cm×200cm 丙烯综合技法 2020年

张昊:在您的作品中能感受到一些哲学精神,请问您在创作过程中是怎样思考这类问题的?

宋学智:我认为绘画创作是通过艺术家系统的工作,使心、物、术三者契合的过程。这种创作来自艺术家的本源能量和工作方法,即直觉与经验。将直觉转化为图像,是艺术家内在的本能需求,也是视觉艺术产生的原因。在我当前的创作中,会花更多的时间去观察与思考,从更为宏观的层面理解当下社会,关注人与存在的关系问题,以及把传统文化转化为当代资源的方法。在老庄哲学思想中,“大象无形”“境生象外”是一种含蓄的、有玄思意味的美学追求,我将其表现在画面之中,形成了纯粹的充满视觉张力与想象空间的意象。在关注事物本质表达的过程中,我有意识地将一些带有叙事性、指向性的符号转为抽象因素。这些抽象符号语言运用与我的个人能量、直觉、体验和经验有关,也是我探索自身隐性部分及原点的终极诉求。目的是建构起与直觉相匹配的自我精神世界的满足和需要,是在纯粹的形式、材料媒介表现与所指涉的寓意之间进行自由选择的结果。最后还要回到自己的内心深处去感受这种纯粹“形而上”的精神状态。这种直觉与经验状态下的艺术创作,就像中国的“道”,我们可以称之为“创作之道”。如果说将这个哲学概念进行展开与延伸,那么它可能无所不包,就是宇宙万物所有的方法都可以在其中得到实现。当我们以信仰面对她,她就是我们的灵魂;以情感温润她,她就是我们的家园;以思考面对她,她就是我们的观念;以爱接纳她,她就是我们的能量;以实践触碰她,她就是我们未来的奇迹。而这样创作出的作品会提供给人们更宽广的想象与阐释空间,观者会在特定主题下,通过抽象的图式、符号与痕迹来感受体会艺术的无穷魅力。

张昊:您长期以来在高校从事教育实践工作,总结了相当多的教学经验。您怎样看待当代综合材料绘画在教学中的应用与发展,在教学中要重点突出哪些方面?

宋学智:我认为综合材料绘画的教育以及学科建设方向是比较复杂的,因为它涉及的范围广、门类多。我一直在综合性大学从事艺术教育工作,综合性大学有一个得天独厚的优势,既有人文学科,又有自然学科。所以我们近年来也进行了一些思考。首先,要重视多学科之间的交互,比如中世纪、文艺复兴、现代主义时期的艺术发展背景和其他学科都有着密切的关系。跨学科是综合材料绘画发展的特征。其次,综合材料绘画在材料技艺层面可以生发出更多可能性。如果我以纸为材料应用到艺术表现中,就要涉及技术层面的问题,这个技术就是对纸的性能把握与艺术家想要表达语言之间的关联。所以,在创作之初就需要把材料制备好。胡伟老师也常提到,备料是综合材料绘画创作中一个非常重要的步骤。在这个过程中,需要进行创造性的思考,并将情感和观念融入其中,还要加强主动性,不被材料物质性所引导。最后,综合材料绘画具有独特且开放的“系统性”语言。这与其他画种的实践方法、工作方法有所不同。我在美院学习之后,经过这么多年的创作与教学实践,总结出的一个重要经验就是对“系统性”的理解。以张元老师的坦培拉研究为例,这种材料有它独特的创作逻辑。比如最基础的基底材料制作,不同的遍数以及时间间隔都会产生不同的效果。从实践方法论展开来看,我认为任何艺术门类都涉及这个逻辑性规律问题。综合材料绘画有自身的边界与语言特色,创作实践“系统性”也非常独特。胡伟老师、张元老师、胡明哲老师、杨劲松老师包括我,都有各自的教学系统与实践方法。虽然各个系统之间存在差异,但都创作出了一些优秀的艺术作品,所以这些作品的产生与其基本的教学原理密切相关。

张昊:作为综合材料绘画的前辈,您对从事该领域研究的青年艺术家有哪些冀望?您认为他们应如何在综合材料绘画中不断坚持并明确自身的艺术道路?

宋学智:我们都是在综合材料绘画领域里的实践者。做了这么多年,我自己的亲身感受是,从事综合材料绘画的艺术家一定要有比任何画种都坚定的决心和毅力。综合材料有它特殊的面貌,这种面貌需要大量的阅读与实践经验,讲究的是解构、重构再到续合这样一个过程。必须在思想和认知方面做到跨界,才能做出优秀的综合材料绘画作品。