杨波

(成都大学美术与设计学院 四川成都 610106)

摘要:藏族是使用漆器较多的民族之一,藏族地区的漆器发展从一开始就依托于汉藏政治经济文化的交流互动。汉藏交流互动下的内地漆器和技艺输入,既满足了藏区人民的物质生活和艺术审美需求,又推动了藏族地区本地域的漆器生产制作,藏族漆器在制作技艺和艺术风格上都留下了内地文化的印迹。汉藏交流互动对藏族地区漆器具有多维度的影响作用,体现了藏族文化与内地文化频繁交流、相互影响的特征。

Abstract: The Tibetan are one of the ethnic groups that use lacquerware more frequently, and the development of lacquerware in Tibetan areas has relied on the exchange and interaction of politics, economy, and culture between Han and Tibet from the beginning. Under the interaction between Han and Tibet, the input of inland lacquerware and techniques not only meets the material life and artistic aesthetic needs of the Tibetan people, but also promotes the production of local lacquerware in the Tibetan region. Tibetan lacquerware has left a mark of inland culture in terms of production techniques and artistic styles. The interaction between Han and Tibet has a multidimensional impact on Tibetan lacquerware, reflecting the frequent exchange and mutual influence between Tibetan culture and inland culture.

关键词:汉藏交流互动、藏族漆器、生产制作、技艺风格

Keywords: Han-Tibetan communication, Tibetan lacquerware, production, artistic style

中国漆艺历史悠久,漆器的制作可追溯到八千年前的新石器时代,秦汉时期盛极一时,历经唐代金银平脱的盛行,宋元戗金漆器的发展、明清雕漆工艺的兴盛,创造了千文万华的中国漆文化。漆器一直深受藏族人民的喜爱,汉藏交流互动中漆器及技艺的输入对藏族人民的物质生活、生活习俗、艺术审美产生了一定的影响,是推动藏族地区漆器发展的重要影响因素,体现了藏族文化与内地文化相互交流、相互影响的特征。

藏族地区一直有制作漆器的传统,但关于藏族漆器的论述较少,本文从仅有的文物遗存和文献记载入手,梳理内地漆器和制作技艺对藏族地区的输入影响,进一步探讨汉藏交流互动在藏族漆器生产制作和技艺风格中产生的多维度影响作用。

一、汉藏交流互动对藏族漆器生产制作和技艺风格的影响朔源

从八千年前跨湖桥遗址出土的漆弓开始,汉族地区很早就掌握了成熟的漆器制作技术,内地漆器和技艺对藏族地区的交流输入频繁密切,推动了藏族地区漆器文化传播,是影响藏族漆器的生产制作和技艺风格的直接因素。

(一)早期浅层交流交往影响

从目前藏族地区出土漆器的文献资料显示,内地漆器及技艺的输入由来已久,最早可追溯到公元1-3世纪上半叶,即东汉至魏晋时期,如西藏曲踏墓地I区发掘出圆形漆盘1件、故如甲木墓地发掘出漆奁1件,该时期之前墓葬里未见[1]。显示了西藏地区与中原及周边地区漆器的早期交流互动情况。

唐代的两次汉藏和亲奠定了汉藏密切交往的基础,推动了汉藏两地漆文化的交流。青海乌兰泉沟壁画墓出土了大量公元8世纪吐蕃时期的漆器,其中彩绘漆棺是首次发现于青藏高原地区的大型漆器,黑漆棺底上髹饰图案,内容包括人物、鞍马、兽首、花鸟、团云、几何纹等,精美华丽[2]。由于高原地区气候环境和制作技艺、漆材料的限制,制作大型漆器非常不易,也体现出吐蕃上层贵族对漆器的喜爱,考虑交通运输的原因,如此华美的大型漆棺,极可能是本土或入藏漆艺工匠制作完成,也有可能直接来自河西、高昌等周边的汉文化区。西藏拉萨市当雄墓墓葬年代在公元7至9世纪,也出土有大量漆器残片。公元7-8世纪正是文成公主和金成公主和亲入藏时期,据《吐蕃王朝世袭明鉴》等资料记载,文成公主进藏就跟随有大量技工,其中带有漆工参与营造和传授技艺是可能的,陪嫁物品丰厚,并携有营造与工技著作60种,不乏带有漆器和漆技艺著作。由此可见,唐代藏族地区开始有了大量漆器和漆技艺、原材料输入。

五代、宋辽金时期内地与西藏的文化交流不及唐代兴盛,这一时期墓葬出土漆器较少,史料中未见有漆器输入西藏的详细记载,但僧人商旅将漆器携往西藏不无可能,汉藏两地进行茶马贸易,一些漆器和漆材料通过贸易输入西藏也在情理之中。

(二)嵌入式交流交融影响

元代开始,西藏地区直接归中央政府管辖,汉藏交流互动密切频繁,元朝统治者尊崇藏传佛教为国教,格外优崇藏僧,大量内地珍玩宝器通过朝廷赏赐被送到西藏,贸易也较前朝更盛,内地输入西藏的漆器种类和数量非唐宋时期可比拟。这一时期的汉藏文献均有不少记载。如《后藏志》中记载,元顺帝妥欢贴睦尔尊奉后藏热隆寺的座主为福田,“颁发封诰,供养一千九百霍尔民户为上下经堂的基金,丁潘敬献有十万朵莲花和一千朵莲花图案的华盖和花缎、黑沉香、镶嵌蚌壳的桌子等无量供物”[3]。里面提及的“镶嵌蚌壳的桌子”应该指元代螺钿镶嵌漆器,这是史料记载最早传入西藏的漆家具。

明朝为统治西藏地区,政治上“抚安一方,共尊中国”,在前朝扶持藏传佛教政策的基础上广封众建,敕封多位各地法王、教王、大国师、国师、禅师等,不惜耗费大量财力厚赐藏区[4]。西藏留有明成祖给哈立麻及其徒众的敕书、赏单,其中永乐六年正月初一的《致如来大宝法王书及赏单》,详细列出赏赐的工艺品种涉及有丝绸、瓷器、金银铜器、玉石器、漆器、毛织品、皮制品等的总数就有百余件(套),哈立麻人觐获赏的工艺美术品种、数量非常多,其中就有漆器[5]。原藏于西藏的一块永乐朱漆戗金八宝纹压经板[6],证明永乐年间曾有漆戗金工艺装饰的藏传佛教贝叶夹装经板传入西藏,之前文献记载该类漆器较少。同时,明朝亦在汉藏交界地开展茶马贸易,官方与民间通过茶马贸易这条渠道也使部分内地漆器输入到藏族地区。

清代“兴黄安蒙、因蒙治藏”的基本国策被清历代帝王所恪守,尊崇藏传佛教为国教,即可结好西藏,又能扶绥蒙古,对扩大和维护清朝在全国的统治具有重要作用,因此清廷对藏族地区的赏赐名目种类丰富,较前朝数量更庞大。清代内地输入西藏的漆器主要是佛像、佛龛、坛城、法器、供器等佛教用品,以及漆盒、漆碗等生活用器,还有一部分漆器是作为金银、珐琅、玉石等工艺品的外包装、底座形式入藏。最典型的是布达拉宫收藏的剔红坛城,它由四层雕漆轮圈构成,顶部置法轮,表面雕刻八宝吉祥纹、五妙欲等纹饰,其雕琢工艺精绝,制作应当来自清宫造办处,是清代最为精细的传世雕漆佛教供器[7]。有关漆器赏赐西藏上层的记载时有所见,如清廷在顺治五年为敦请达赖喇嘛进京,分别赏赐五世达赖和四世班禅玲珑金漆鞍各一个,赏赐诺们罕俾金漆撒袋一副及玲珑金漆剑一柄[8]。可见清廷赏赐给西藏上层的漆器除了佛像、坛城等佛教用品外,还有一些小件生活实用器皿。同时,清代汉藏驿传制度更加完善,川藏、青藏、滇藏通道上还有多个汉藏商民聚集的贸易集镇,如打箭炉(今康定)成为汉藏贸易的重要枢纽,乾隆年间就有48家从事贸易的锅庄[9],汉藏贸易往来十分频繁,大量的内地日用商品、工艺品通过贸易输入西藏,部分内地漆器也被带进了西藏。还需指出,清代工匠曾深入藏区,康熙朝晚期就专门派有大量汉族工匠参与布达拉宫的修缮,对藏族建筑营造和装饰陈设中的漆木技艺提升应有促进作用。

由此可见,受汉藏之间的政治、经济、文化发展格局的影响,漆文化的交流频繁密切。漆器深受汉藏两地人民的喜爱,漆器和技艺的对藏区输入,涉及器物种类、技艺风格非常广泛,对藏族人民的审美观念和生活习俗产生了一定程度的影响,促生了藏族漆器的本地大规模生产制作。

二、对藏族地区漆器生产制作和应用领域维度的影响

汉藏交流互动中的漆器输入,既有汉族地区流行的漆器,也有部分迎合藏族地区风俗习惯和审美趣味的漆器,满足了藏族地区一定的物质需求,使更广泛的藏族人民接触和使用到漆器,推动了漆器的生产制作和日常应用。

(一)生产原材料来源维度

青藏高原高原具有十分丰富的经济植物资源,其中漆树资源也不逊色,藏语称则丹巴,主要分布在藏东南及藏南山区[10],主要分布在雅鲁藏布江大转弯的波密、察隅、墨脱地区,从雅鲁藏布江大转弯的北端的通麦向波密方向,沿途均见乔木漆树生长,从波密向南到察隅一带,直至澜沧江流域的德钦,都有大量漆树;其次分布在藏南喜马拉雅山区河谷地的吉隆、聂拉木、定日地区[11]。

西藏地区的漆树,大部分处于尚待利用和发展的野生状态。清末,管带程凤翔受川滇边务大臣赵尔丰派遣,进驻察隅地区加强边防,发现察隅盛产漆树,曾派掌握割漆技术的人采漆,尽管当年采制成效不甚理想,但“全收一年,约能取千斤之谱”,虽然规模不大且由于辛亥革命爆发而废止,但也是察隅第一次引入先进的制漆生产技术及开发意识[12]。而紧邻西藏自治区的藏族地区漆树利用情况较好,如甘肃甘南、云南迪庆、四川阿坝、甘孜等藏族自治州生长有大量漆树,藏民采割生漆并制作漆器供自己使用和外销。

因此,藏族地区使用生漆还要依靠周边地区的输入。迪庆州德钦奔子栏村和上桥头村的藏民制作木器,除自己割漆外还要采购高品质的剑川、兰坪生漆[13]。紧靠西藏自治区的云南怒江州以盛产生漆远近闻名,早在大理国时期就外销周边地区,明清时期,生漆成为上缴当地木氏土司和西藏农奴主的主要贡品之一[14]。桐油是漆器制作的主要原材料,可以用来调制色漆,也可以直接调色料油绘或罩面。藏东南地区产有桐油,但主要来源还是内地,布达拉宫、罗布林卡、夏鲁寺、萨迦寺等多数西藏宫殿和寺庙的壁画在制作最后一道工序中,通常要刷上桐油或漆进行隔绝保护和增加光亮度,这些桐油应该是通过茶马古道来自盛产桐油的四川、云南一带[15]。

(二)规模化生产制作维度

汉藏交流互动推动了漆器在藏族地区的传播,但内地漆器的输入,无论是通过赏赐、贸易、拓疆等渠道入藏的漆器数量,还是符合藏族生活习俗和审美需求的样式种类,都远不能满足藏族地区的需求,这种需求促生了本地制作的产生。

藏族地区有规模化制作漆器的传统,特别藏东南地区有着丰厚的森林资源,不仅有可做漆器的木材,还生长着漆树,成为藏族地区主要的漆器制作产地,漆木器工艺延续至今。如云南迪庆藏族自治州的漆木制品远近闻名,过去曾大量通过茶马古道上的马帮将木碗制品运送到西藏地区[16]。尤其是酥油盒、糌粑盒、杯碗、碟盘、藏式家具等漆器在明清时期就销往西藏、青海、四川等涉藏地区,独特的漆艺和精湛的工艺深受藏民的喜爱[17]。西康的藏族贵族和土司就以使用来自云南阿墩子(今迪庆德钦县)的藏式漆木碗作为家庭身份和财富的象征之一[18]。现藏台北故宫博物院用来盛装嘎乌的木胎红漆盒,系乾隆六十年(1795年)七世班禅所进献,盒身描绘花卉装饰纹样,足见清代藏族地区漆器技艺已经具有较高水平,达到朝贡的标准[19]。

同时汉族地区的生漆原材料、制作技艺、技术工人的输入,为本地漆器的生产制作提供了便利,也推动了藏族地区漆器的规模化生产。

(三)生产应用领域维度

藏族漆器应用领域方面受内地影响,功能分类涉及领域与汉族地区基本相似。作者对藏族地区日常漆器及可考证漆器进行了梳理,从漆器的器型功能载体上分析,大体可分为五类【图表1】。一是生活类,如糌粑盒、奶茶碗、桌椅、箱柜等;二是宗教类,如藏传佛教佛像、佛龛、法器用品,宗教活动中使用的面具等;三是军事类,主要是皮甲、皮盔、盾牌等;四是建筑类,主要是建筑装饰、壁画等;五是丧葬类,主要是漆棺木和随葬漆器等。宗教或歌舞活动的傩面具尤具特色,通常以木材雕刻或布面脱胎成型,装饰五彩织物,造型粗犷,色彩浓艳,其传达出的生命活力远在汉民族漆器之上[20]。

图表1:藏族地区主要使用或可考证的漆器分类表 |

1 |

宗教漆器类 |

藏传佛教 |

佛像、佛龛、坛城、压经板、转经筒、嘎乌盒、宝瓶、供碗、佛钵等供器和法器。 |

原始苯教 |

宗教面具、法器等 |

2 |

生活漆器类 |

藏式家具 |

木箱、皮箱、柜子、斗橱、供桌、经桌、餐桌、火炉桌等 |

饮食日常 |

糌粑盒、酥油盒、奶茶碗、碟盘、酥油桶等 |

其他生活器 |

顶帽、衣饰、捧盒、提盒、漆篮、马具、藏戏和歌舞面具等 |

3 |

军事漆器类 |

防御器具 |

札甲、肩甲、臂甲、皮盔、盾牌、马胸甲、马面甲、马颈甲等 |

进攻器具 |

剑鞘、木弓、弓箭袋、弹药袋、火药壶等 |

4 |

建筑漆饰类 |

壁画 |

漆绘壁画、油绘壁画等 |

装饰彩绘 |

门板、门楣、柱梁、垂檐、窗楣、匾额等 |

5 |

丧葬漆器类 |

丧葬用具 |

素漆棺、彩绘漆棺 |

随葬用品 |

随葬奁、盘、盒等器物用具 |

根据以上情况看出,汉藏交流互动影响下藏族地区广泛生产制作漆器,西藏、青海、四川、甘肃、云南等地的藏族地区普遍使用漆器,涉及到政治、宗教、军事、社会、生活的各个领域,正体现了这一影响。但本地域的漆树利用和漆器制作主要集中在西藏自治区东南和周边的藏族地区,自治区内的漆树开发和漆器制作还远远满足不了本地的需求,还要依靠其他藏区和内地的漆器产品及生漆、桐油等原材料输入。

三、对藏族地区漆器技艺风格维度的影响

汉藏交流互动下的内地漆器和技艺输入,既满足了藏区人民的物质生活和艺术审美需求,又推动了藏族地区本地域的漆器制作,藏族漆器在制作技艺和艺术风格上都留下了内地文化的印迹,具体影响如下。

(一)制作技艺维度

内地传统漆器髹饰技艺丰富,可谓百技千工,尽管相比丝绸、瓷器、金银器等种类,内地输入西藏的日用漆器相对较少,但藏族地区的漆器生产制作不同程度受到了内地制作技艺的影响。受其影响下的藏族漆器在器型制作和装饰手法上较内地漆器简单,漆色基本以朱、黑、金三色为主,描金、描漆、漆画、描油、罩明、刻纹、镶嵌等技法是藏式漆器的主要装饰技艺,但从木胎制作、割漆熬漆、漆油彩绘、描金镶嵌等一系列复杂的工序上看,漆器制作的工艺流程非常完善,制作技艺水平已达到较高标准[21]。

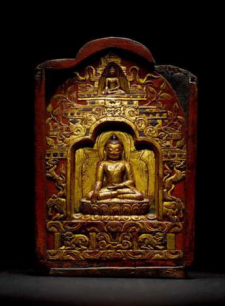

在漆器胎体制作上,藏式漆器以木胎为主,也有金属、皮革、竹编、麻布等材料,无论木胎车制、批灰作底,还是脱胎裱布、髹漆打磨,与内地漆胎的制作材料、技艺流程都基本相似。以夹苎胎面具为例,藏族彩绘面具以造型夸张繁复的鬼神、兽面为主,需要在宗教或歌舞活动中戴于头部,竹木胎沉重且塑形难度较大。夹苎是一种轻巧的胎体制作方法,兴于战国秦汉,魏晋以来多用于制作塑像,通常先以泥塑形,然后在上面用漆灰将麻布糊裱多层,干燥后去掉泥土,再在漆布壳上髹饰漆色,轻巧牢固[22],适合作为面具胎体。上海博物馆藏一件藏族夹苎胎彩漆牛头明王跳神面具【图1】,造型繁复,通体彩绘局部镶镂空金片,色彩狂放浓重,就是采用了这一轻巧胎体制作方式。另外,藏族彩绘面具制作工艺里另还有一种简捷的方法,其中不同之处是使用胶代替漆来将布贴在泥模上,脱胎后用再着色彩绘,最后上光罩面,传统的一种罩面采用的从内地采购熬制加工好的成品熟桐油[23],这一脱胎方式与夹纻工艺原理和流程一致,只是使用胶来贴布会更经济便捷。藏族木制漆胎除常见的木材车制和拼接成型外,另有一种金漆木雕制作工艺,常用于各类佛像、佛龛、法座、护经板、家具等器物制作,工艺为先将上等木料雕刻成型,再通常髹以朱漆为地,最后贴金箔或描金。如西藏早期的金漆木雕释迦牟尼佛佛龛【图2】,整木板雕刻塔状建筑,置主佛龛于中部内坐佛陀,塔尖另雕小龛,周边分饰有菩提枝叶、宝象、翼马、摩羯、双狮等,龛板背面满写藏文经咒,造型雕工生动细腻,繁简得当,具有13-14世纪西藏佛教艺术图像的典型特征。佛龛以木雕为胎体,传统木雕与漆器工艺结合,朱漆浓艳,金漆灿灿。该工艺应来自起源于广东潮汕的金漆木雕工艺,是闽粤一带传统建筑和家具的重要髹饰技艺之一,兴于唐宋,繁于明清,因富丽堂皇而盛行于全国各地。

【图1】藏族夹苎胎彩漆牛头明王跳神面具 【图2】金漆木雕释迦牟尼佛佛龛

描金工艺是一种在光洁的漆底色上用金色来描绘图案的技艺,常见为黑漆底描金,其次是朱色或褐色;描漆工艺是在漆底色上用各类色漆描绘图案的髹饰技艺;漆画工艺则是用色漆绘制画面而非图案纹饰,多为山水人物题材。大部分藏族漆器采用的是内地汉族传统描漆、漆画、描金工艺,质地美观耐用,主要用于宫殿、寺庙的装饰陈设和上层僧侣、贵族生活器物。如西藏地区常见的一种传统漆糌粑盒【图3】,整木车制通体髹漆,盒身描金绘回形纹饰,盒盖描金绘云龙纹,主次繁简布局协调自然,庄重华丽。现藏于布达拉宫的19世纪木制彩绘描金护经板,采用的也是传统的朱漆地描金工艺。

【图3】漆木金糌粑盒

兴起于十六、十七世纪的藏式彩绘家具是藏文化的代表,家具表面覆盖有绚丽的彩绘图案,记载历史传说、佛教故事和表达吉祥寓意,技艺上有描漆彩绘、描油彩绘、彩绘罩漆或罩油等多种工艺形式,其中描油彩绘家具比较普遍,主要使用矿物颜料,辅料有桐油、腻子和布料。以藏箱为例,先在板材拼接制作的箱板上披麻布,再以桐油调油彩进行绘画,为使油彩不脱落,还需在麻布上先批一层油灰,整个画面光似油画[24],这一工艺特征与汉族地区的描油工艺如出一辙。描油也称油绘,起源于战国时期,为取得色彩的高纯度,减少用漆甚至不用漆,以桐油代漆在漆器上画出花纹,与油彩无异,较描漆色彩更加艳丽,造价更低[25],马王堆彩绘漆棺就是描油工艺,至今色彩斑斓绚丽。描油彩绘在中国古代建筑外观装饰中也使用较多,故宫建筑油绘尤具代表性[26]。明清时期描油工艺广泛应用于建筑装饰和漆木家具的彩绘中,藏式家具中的油彩绘应该是直接受到内地描油工艺的影响,一些藏式建筑、法器、皮具、木器等装饰中也多有应用。

藏族建筑和日常器物的彩绘中另有一种常见工艺,前文提及藏传寺庙壁画和贴布脱胎面具,还有部分彩绘皮箱、彩绘家具等,是直接使用胶调和矿物颜料绘制图案后,采用桐油和透明油漆进行最后一道上光罩面工序,一是增加画面光亮度,二是隔离保护色彩。这种方式都亦是来自内地漆器中“罩明”工艺里的“罩油”和“罩漆”,一种罩熟桐油或透明油漆的工艺[27]。

(二)艺术风格维度

自唐代开始,藏族地区和中原地区交流逐步加强,对藏族当地民众的艺术审美产生了重要影响,内地艺术的诸多元素被汲取在藏族装饰图案里,,唐代主要是宝相花、卷草纹等装饰纹样,明清时期龙凤、牡丹、福寿字等特有的汉文化元素也逐渐融入[28],并被藏族漆器借鉴使用。受汉族图案设计中“图必有意、意必吉祥”的规则影响,不少内地流行的吉祥元素如“二龙戏珠”、“平安如意”、“凤穿牡丹”、“寿字纹”等,在与藏族图案纹样和审美方式融合后出现在藏族漆器中。作者通过对相关资料的归类梳理,将藏族漆器装饰图形中主要融合的内地吉祥元素整理成表【图表2】,说明了藏族地区对内地纹样吉祥文化释义的注重。

图表2:藏族漆器装饰图案中主要融合的内地吉祥元素 |

1 |

几何图案 |

回纹、折线纹、龟背纹、如意纹、连钱纹、片金纹等 |

2 |

象形寓意图案 |

自然景观 |

云纹、云气、雷纹、云雷、湖石、海水、山川等 |

植物 |

桃子、牡丹、宝相花、石榴、竹子、松柏、卷草、缠枝莲、海棠、灵芝、葫芦、梅花、玉兰等 |

动物 |

龙、凤、蟒、蝙蝠、鹿、龟、鹤、双鱼、鸳鸯等 |

物品 |

钱币、如意、古瓶等 |

3 |

宗教图案 |

万不断纹、太极、八卦等 |

4 |

文字图案 |

团寿、团福等 |

5 |

人物图案 |

长寿老人、散财童子、八仙等 |

以藏式漆绘和油绘家具为例,一些汉族地区喜闻乐见的图案常被应用在彩绘艺术中。比如六长寿图是藏地传统吉祥图案,将长寿岩、寿星老、长寿水、长寿树、仙鹤、长寿鹿六种象征长寿的事物绘于一图,称六长寿图,是藏民族最喜爱的传统装饰图案之一,被广泛用于传统藏式家具装饰上,这些象征物就是来源中原汉族地区[29]。内地文化中象征崇高和尊贵的龙凤纹样,传入西藏后受到藏族人民普遍喜爱,出现在各类漆木家具装饰中。从列表中看出,汉族地区吉祥寓意图案传入藏地以植物类最多,牡丹是最常应用在藏族漆木家具中的花卉图案,寓意富贵,常以瓶花、朵花、团花等形式呈现,此外蟠桃寓意长寿、海棠寓意玉堂富贵、莲子和石榴寓意多子多福、竹节寓意旺盛的生命等。还有“蝠”同“福”、“鹿”喻“禄”等以谐音寓意的吉祥动物图形,类似的团福、团寿等福寿纹样也传入藏区[30]。这些汉族地区常见的吉祥装饰纹样,对藏族民众的审美趣味产生了一定影响,被借鉴吸纳成为传统藏式家具的装饰图案,形成汉藏融合的独特艺术风格,极具生活趣味。

藏族漆器在器型制式、表现手法等艺术形式方面也借鉴了内地文化。据档案记载,明清朝廷廷赏赐西藏高层大量配以佛龛的佛像和漆木护经板装帧的佛经。这类内地佛龛传入西藏,对西藏佛龛的制作也产生了一定的影响,如西藏18世纪制作的释迦尼、绿度母等佛像,主尊或置身于仿内地建筑的亭式龛内,或置身于重檐楼阁式龛内,龛饰龙纹并衬祥云纹,具有鲜明的内地艺术造型和装饰风格特征[31]。藏传佛经装帧使用的漆木护经板,在制作样式、装饰风格、工艺形式上也与明清宫廷制作的护经板基本相似。

西藏的军事用漆器独具特色,美国大都会博物馆藏的西藏地区武备中有大量漆器[32],如髹漆金刚杵纹皮胄、皮制髹漆马胸甲、金钱云龙纹朱漆皮臂甲、藏东部皮制札甲、髹漆圆盾、漆弓、髹漆皮盔等十余件,多数漆武备的制式图案也借鉴吸收了内地纹饰和武备特征。其中金钱云龙纹朱漆皮臂甲【图4】,整皮髹朱漆,黑漆精绘云龙纹样间万字纹带饰,前端绘制金钱图案;金漆皮马甲上采用描金工艺髹有莲花、牡丹图案[33],制式工艺和艺术风格等都受到内地汉族文化影响;另有藏区东部漆皮制札甲的制式明显带有四川彝族皮札甲的风格,可能产自康巴地区,也显示出藏族与内地其他少数民族文化的交融。

【图4】金钱云龙纹朱漆皮臂甲

结论

综上所述,藏族地区的漆器发展从一开始就依托于汉藏政治格局和经济文化的交流互通。汉藏地区的文化交流密切频繁,大量的漆器、漆材料、漆技艺的输入传播,对西藏漆器生产制作和技艺风格产生了多维度的影响。藏族漆器装饰中出现了大量内地流行纹样,在制作技艺、器型样式、表现形式等方面也对内地漆器进行了不同程度的借鉴吸收。这种借鉴吸收是一种藏族民众审美趣味指导下的内化性处理,通过归纳简化、移植转化后,最终毫无违和的变成具有本民族地域审美特征的技艺和样式。汉藏文化交流影响下的藏族漆器,以其鲜明的民族风格和独特的艺术魅力,成为中国艺术宝库中的瑰宝,反映了汉藏文化艺术相互流传、相互影响的特征。

参考文献:

[1]余小洪.汉晋时期西域汉文化在西藏西部传播的考古学观察[J].石河子大学学报(哲学社会科学版).2018(2).

[2]李元梅.青海乌兰泉沟吐蕃时期壁画墓:高原埋巨室暗格藏金冠[DB/OL].中国西藏网.2020-05-07.

[3]觉囊达热那特著,佘万治译.后藏志[M].西藏:西藏人民出版社,1994:15.

[4]吴明娣.汉藏工艺美术交流史[M].北京:中国藏学出版社,2007:88.

[5]中国藏学研究中心,中国第一历史档案馆等合编.元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编第一册[M].北京:中国藏学出版社,1994:105.

[6]头版报道.中国文物报[J].2001-6-20.

[7]西藏布达拉宫管理处编.布达拉宫[M].北京:中国旅游出版社,2003:153.

[8]中国第一历史档案馆,中国藏学研究中心合编.清初五世达赖喇嘛档案史料选编[M].北京:中国藏学出版社,1998:16.

[9]吴明娣.汉藏工艺美术交流史[M].北京:中国藏学出版社,2007:156.

[10]肖育檀.中国漆树生态地理分布的初步研究[J].陕西生漆.1979(3).

[11]曾觉民.西藏的漆树[J].中国生漆.1982(1).

[12]吕昭义,杨晓慧.英属印度的战略边界计划与赵尔丰、程凤翔对察隅边防的巩固[J].南亚研究.2006 (1).

[13]李志农,刘虹每.非物质文化遗产的田野图像:云南藏族木碗文化[M].云南:云南美术出版社,2018:22.

[14]韩汉白,崔明昆.怒族对漆树利用的民族植物学研究[J].原生态民族文化学刊.2012(2).

[15]马赞峰,汪万福,王雪莹,李树若,赵林毅,付有旭.西藏几处重要文化古迹壁画现状考察[J].中国藏学. 2002(3).

[16]杨静.香格里拉木碗的千年传承[DB/OL].新华社客服端.2019-11-30.

[17]陈佳.迪庆藏族的木碗制作工艺[DB/OL].人民政协网.2015-12-10.

[18]任乃强著.西康图经·民俗篇[M].南京:新亚细亚出版科,1934:63.

[19]吴明娣.汉藏工艺美术交流史[M].北京:中国藏学出版社,2007:200.

[20]长北.中国手工业-漆艺[M].河南:大象出版社,2010:149.

[21]李旭.香格里拉上桥头村文化资源调查.迪庆州民族文化保护传承与开发研究[M].云南:云南人民出版社,2012:104.

[22](明)黄成著,杨明注,长北校勘译注解说.髹饰录图说[M].山东:山东画报出版社,2007:221.

[23]杨嘉铭.藏族贴布脱胎面具制作的传统工艺流程与技法[J].西藏研究.2004(1).

[24]满文妍.藏式家具民风浓郁的居家艺术[DB/OL]. 中国西藏新闻网.2013-10-4.

[25]张飞龙.中国髹漆工艺与漆器保护[M].北京:科学出版社,2010:427.

[26]宋路易,杨红.故宫景福宫建筑彩画检测分析初探[J].故宫学刊.2017(1).

[27](明)黄成著,杨明注,长北校勘译注解说.髹饰录图说[M].山东:山东画报出版社,2007:102.

[28]马乐.藏族传统装饰图案艺术解析[J].戏剧之家.2017( 11).

[29]强桑.简析藏族象征符号中的六长寿图[J].西藏大学学报.2010(5).

[30]万婷.雪域高原上的民族瑰宝[J].西部学刊.2021(4).

[31]吴明娣.汉藏工艺美术交流史[M].北京:中国藏学出版社,2007:117、199.

[32](美)Donald J Larocca.WARRIORS OF THE HIMALAYAS-Rediscovering the Arms and Armor of Tibet[M].美国纽约:大都会艺术博物馆,2006.

[33]如姬.皮甲何以风行2000年[J].中华遗产.2022(4).

作者简介:杨波,男,汉族,重庆巴南区人,成都大学中国-东盟艺术学院副教授、硕士生导师,主要研究方向为传统漆艺与非遗文创。

稿件联系人姓名:杨波;单位:成都大学美术与设计学院;详细联系地址:四川省成都市双流区新兴镇庙山村蓝顶艺术核心区55-1;电话:13689015187;E-mail:1193049406@qq.com;邮编: 610213