成都大学美术与设计学院副教授 杨波

摘要:

当代漆画从中国古代漆器的髹饰演变而来,须不断回溯漆画的源头,对传统漆艺进行梳理和研究,站在漆性 的角度探讨传统漆艺材料的回归,在传统技艺中探寻当代表现的新语言。天然大漆是连接“传统漆艺”与“当代漆 画”的媒介,不仅包含大漆材料技艺,也包含漆艺文脉精神,底层漆材料技艺与当代漆画语言表现在漆性及文脉上 有着本质的联系。本文以作者创作探索为例,思考在恢宏主题叙事下发掘和探索底层材料语言的可能性,从材料语 言、形式构成等角度出发,寻求主题叙事与底层材料物质属性、精神属性的契合。

关键词:

当代漆画;主题叙事;漆底层材料

中国当代漆画兴起于

20

世纪

60

年代,自

80

年代逐 步发展壮大,已经成为中国当代美术的主要绘画种类 之一。当代漆画作为一个独立的画种在不断探索中发 展前进,其中关于漆画材料的本体语言建构一直是学 术界关注和讨论的主要话题,漆材料本体语言包括底 层材料的发掘和突破,可视为当代漆画艺术家探索实 践的主要方向。

一、当代漆画的底层材料运用

近年来漆画创作者关于主要材料选择化学漆还是天 然漆的问题,经历长期并存使用和争论阶段,逐步回归 到以使用天然大漆为主。

[1]

虽然艺术家借用任何材料进 行自我表达都无可厚非,但当代漆画由中国传统漆器髹 饰演变而来,使用大漆是数千年中国传统漆文化的延 续,有别于其他媒材形式,也是漆画的本性和主要特 征之一,

[2]

体现了一种传统文脉的回归,也为当代漆画 语言体系中材料本体语言的建构和突破提供了可能。 作为传统漆艺材料的天然大漆彰显了中华民族悠 久的历史传承、精湛的工艺技术、丰富的文化内涵、 坚韧不拔的民族精神以及和谐共生的生态理念,是中华民族文化的重要组成部分。天然大漆及其相关底层 材料技艺,也可称为“底胎”材料技艺,是漆艺术的 一个重要组成部分。中国漆艺千文万华、百技千工, 但无论漆画或漆器的表面采用什么髹饰技艺,都离 不开髹漆依附的底胎载体。明代黄成著《髹饰录》是 我国古代唯一传世的漆器工艺著作,其中《质法》章 详细叙述了胎骨的制作,[3]“质”为质地,指漆胎, “质乃器之骨肉,不可不坚实也”[4],因此“详质法 名目,顺次而列于此”,尤见漆底层材料工艺的重 要。《质法》章里有“骨、肉、筋、皮”之说,分别 指胎骨制作、固胎打底、布漆裱板、做灰糙漆。以常 规漆画使用的木胎漆板为例,涉及的材料工艺依次为 木胎、固漆、布漆、刮粗灰、刮中灰、刮细灰、生 漆糙、精制漆糙等,[5]其中漆灰材料有角、骨、蛤、 石、砖、泥、瓷、炭等,布漆的材料也有麻布、绢 布、牛皮、麻丝、厚纸等不同类型,涉及材料诸多, 呈现不同技艺下的材料质地语言。另外还单列有《裹 衣》章,记述胎骨上糊裹皮革、绢麻、纸张等材料, 但不做漆灰以便髹饰中显露纹理,[6]应该指一种介于

漆胎制作与表层髹饰间的工艺。由此可见,天然大漆 及其密切相关的底层材料技艺拥有一个完整体系,可 发掘和研究的材料语言非常丰富。 当代漆画的发展,呈现出既传统又具创新性的融 合态势。漆画创作中对底层材料的应用并不鲜见,当 代漆画艺术家程向君、汤志义、沈克龙、李伦等人, 就大量运用了漆布、漆灰等表现技法。如沈克龙的 《观自在》系列,全面发掘生漆、漆灰、麻布等底层 材料之美,并在漆灰刮涂中凸显写意,透露出飘逸而 淡定的独特意境。

[7]

漆底层材料以极富特色的表现语 言被艺术家发掘应用,无论是传统文脉的延续,还是 材料工艺的应用,都是有别于其他媒介材料艺术的独 特存在,也是漆材料的属性和特征体现,焕发出漆性 的独特魅力。 但漆性的语言只是漆画家创作表达的一部分, 如何在主题叙事下发掘和探索底层材料语言的更多可 能,在材料语言、形式构成等多维度融合中进行积极 尝试,寻求主题叙事与底层材料物质属性、精神属性 的契合,是当代漆画底层材料语言探索的重点。

二、主题叙事与漆画底层材料物质属性的契合

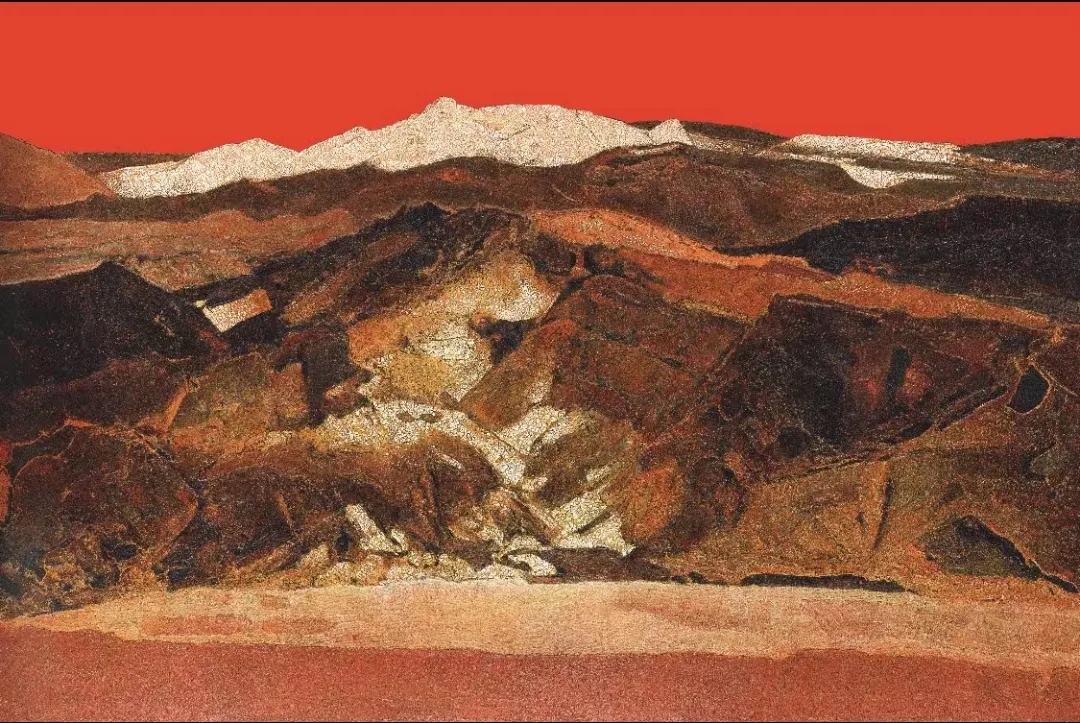

漆布、漆灰、漆土等底层材料之美,或粗粝斑驳, 或若隐若现,生动而朴拙,呈现出漆材料特殊的物性 和漆性效果,为漆画的主题叙事提供了坚实的物质基 础,使主题的表现力和艺术感染力得到进一步提升。 在漆画《千秋雪——巴颜喀拉》中,巴颜喀拉山 脉的北麓和南麓分别是黄河源和长江北源所在,孕育 了黄河文明和长江文明,是“万姓同根,万宗同源” 的精神象征,也象征着中华民族的根与魂。[8]作品立 意千秋,寓意恒久不变,通过恢宏的场域感体现长江 文化和黄河文化包含的根脉文化内涵。 《千秋雪——巴颜喀拉》采用传统山水的高远 法构图方式,宋代郭熙在《林泉高致》中将其定义为 “自山下而仰山巅谓之高远”[9],范宽的《溪山行旅 图》就是应用高远法绘制的成功范例,以一种仰视的 角度展现巍峨宏伟的山势,营造出一种恢宏的视觉感 受,恰如赵孟頫评价“山势逼人”[10]。同时还采用了 平面化的处理方式来增强画面激烈饱满的视觉张力, 创造一种宏大叙事的场域感受。在此种恢宏主题叙事 和大尺幅的前提下,传统的髹饰技艺和漆艺材质较难 承载,常见漆画中的浑厚蕴藉、五彩斑斓、色泽流动等漆性审美也无法表达,需要材料、图式、主题的整 体和谐的共同叙述。因此,作品用半哑光的素髹朱漆 表现天空,用蛋壳在厚重肌理上层层叠加来表现积 雪,山体断崖裂壁般的肌理中溶入多层漆麻布、粗细 漆灰、漆土开裂、生漆起皱的表现语言,将大漆底层 材料的物质属性和视觉张力发挥到极致。漆画常见的 语言表现通常以堆、雕、刻、磨、镶、绘、泼等不同 髹饰手法完成,质美工巧者居多,而漆底层粗粝材料 技艺具有更独特而自由的语言表现力,凸显了漆材料 自身的原始物性,材料的物性表达与作品的主题叙事 形成了共同表述。 漆画《记忆中的风景》没有呈现事物的客观性, 而是转化为抽象形态和主观色彩,是心中的物象和风 景,是有关漫长文化历史和地域文化沉淀的瞬间精神 感受。正如中国古代绘画中梅兰竹菊、岁寒三友都不 是人的形象,却又都隐喻着人,真实地映照内心, 是一种物我合一的呈现。漆画的主题叙事同样需要建 构与之契合的材料语言。画面上弯曲纵横的皱褶,高 低起伏的沟壑,粗粝毛糙的瓦灰、泥土、麻布伴随大 漆的浸透浇筑,经过叠加和塑形覆盖于漆板上,构成 叙述的载体,经多层漆灰、漆布反复髹色打磨之后留 下肌理斑驳的视觉感受和凹凸不平的触觉感受,更利 于时间痕迹的表达,将记忆和情感一同呈现在作品之 中。材料的叠加、堆塑、拖刮在丰富画面的同时不经 意流露出创作过程中的情绪,通过层层堆叠,用漆性 材料艺术语言演绎出宏大的东方哲思式意境,也更接 近创作者内心的自我表述。

杨波《雪暮》漆画 120cm×180cm 2021年

三、主题叙事与漆画底层材料精神属性的契合

漆画的主题叙 事 与 其 底 层 材 料 的 契 合 关 系 , 不仅体现在物质层面的相互融合上,更在于精神层面的相互呼应和共鸣,共同构成了作品的精神 内涵。 大漆材料是一种特别具有东方根性的传统媒材, 漆画底层材料的精神属性,与中国传统文化和审美观 念紧密相连,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。泥 土入漆自古有之,《髹饰录》记载有角灰、瓷粉、骨 灰、蛤灰、砖灰、坏屑、砥灰等漆灰多种,其中砖灰 为砖瓦磨制的粉末,坏屑则为未经烧制的砖瓦坯屑, 指泥土灰、黏土灰。[11]古代漆艺底层中的灰称“土 厚”,明代杨成注释为“凡物烧之,则皆归土,土能 生百物而用不灭,灰漆之体,总如率土然也”。底层 的灰土蕴含了中国传统文化中五色以黄为厚,五行以 土为尊,天地大化、万物归土而又生生不息的东方哲 学思想。“裹衣”和“布漆”中的绢麻、纸张等媒材 也自带传统文化属性,伴随天然大漆与灰料的裹挟, 东方文化的精神属性渗透其间。这些属性能够与艺术 家的精神追求和情感表达产生共鸣,可以合理发掘应 用于主题叙事中。 如漆画作品《雪暮》,题材为黄河源的阿尼玛卿 雪山,“玛卿”来自藏语,意为黄河源最雄伟的山, 地处昆仑山脉东段,孕育了黄河源和黄河文明。作品 表现中强化了灰土、麻布、生漆皱、粗瓦灰等漆画传 统底层材料,其材料本身具备的东方属性与作品表达 的精神内涵紧密结合,特别是灰土的使用,共同表述 了主题蕴含的根脉文化内涵。作品将朱色大漆与灰土 肌理进行对比,朱砂红是大漆材料的本体色彩,也是 中国数千年大漆文化和东方文脉的精神依托,这些属 性成为主题叙事的重要基础。 《故园——冠云峰》则是关于古代园林的系列作 品之一,用当代语言形式表现了对传统文化和历史人 文的关怀。在创作中结合材料本身的东方属性,采用 细泥入漆,干燥过程中快速烘烤或晒干的方法,以获 得理想的视觉语言效果。注重漆灰堆塑刮涂中略带书 写笔意的顿挫感受以及刮痕所带来的形式感,漆泥的 厚度和漆刮的顿挫不同,都会对开裂密度、裂口方向 产生不同的影响,需要反复尝试。作品利用刮涂的灰 痕、裂开的漆泥、复叠的麻布、乌黑的漆皱和哑光的 瓦灰,将漆底层材料物质属性和精神属性发挥到最大 性能,探寻大漆材料精神属性与中国传统文化主题叙 事的契合。

结 语

当代漆画作为一门既年轻又古老的绘画种类,创 作理念逐步从保守走向开放,新的材料技艺与创新思 潮不断拓宽着漆画语言的边界。但须要明确“漆性” 是漆画语言的本质,是漆画艺术语言保持纯粹性的根 本,而“漆性文脉”是漆画发展的基石,当代漆画从 中国古代漆器的髹饰演变而来,要求当下创作者不断 回溯漆画的源头,对传统漆艺术进行梳理和研究。大 漆底层材料技艺与当代漆画语言表现在漆性和文脉上 有着本质的联系,要站在漆艺物性的角度上去探讨传 统漆艺材料的回归,在传统底层材料技艺中探寻当代 表现的新语言,这应该也是漆艺术家要关注的重要部 分。同时,传统漆艺还包含了漆艺的文脉,对传统漆 艺的继承不应仅停留在材料技艺层面上的探索,更应 该发掘材料技艺背后蕴含的文化精神,再融入现实主 义创作理念,寻求主题叙事与物质属性、精神属性的 契合,才能真正实现当代漆画语言的突破发展。

注释

[1]

张译丹:《漆画语言的再探索——第十三届全国美展 漆画展纵览》,《美术观察》

2020

年第

1

期,第

22

页。

[2]

李砚祖:《漆艺即漆工艺》,《美术观察》

1996

年 第

11

期,第

14

页。

[3][4]

张飞龙:《中国髹漆工艺与漆器保护》,科学出 版社

2010

年版,第

57

、

379

页。

[5][6]

长北:《长北漆艺笔记》,江苏凤凰美术出版社

2018

年版,第

31

—

33

、

43

页。

[7]

长北:《中国现代漆画的历史进程及当下困境》, 《美术》

2017

年第

4

期,第

113

页。

[8]

刘阿敏:《保护、传承、弘扬黄河文化的意义及研 究路径》,《水资源开发与管理》

2020

年第

10

期,第

53

—

56

页。

[9]

张顺强、程茜:《郭熙“三远法”探究》,《美与 时代·美术学刊》

2019

年第

6

期,第

16

页。

[10]

刘中华、时金艳:《浅谈范宽绘画中的雄伟壮 阔——以其溪山行旅图为例》,《艺术大观》

2021

年 第

18

期,第

96

—

97

页。

[ 1 1 ]

(明)黄成著,(明)扬明注:《髹饰录图 说》,山东画报出版社

2007

年版,第

34

—

35

页。